Storie vecchie e nuove da raccontare

Mi piace curiosare nelle vecchie storie, mi piace leggere come vivevano nello stesso ambiente dove vivo io ora. Mi piace sapere che cosa c’era dove adesso esiste un supermercato e come nei secoli sia cambiato lo stesso luogo. O ancora di che cosa si è appassionato chi mi ha preceduto?

In questa ricerca aiuta molto il web, dove esistono centinaia di archivi digitalizzati di intere biblioteche. Gli articoli, i saggi e le storie sono milioni, ma è anche facile trovare ciò che si cerca. Se si sa cosa cercare, nel senso che basta una parola, una riga letta in un libro o un link suggerito per trovare storie interessanti. Qui voglio condividere alcune delle ricerche, piccole perle trovate in riviste o libri che nessuno apre da decenni o centinaia di anni. Nello stesso tempo mi piace vivere nel presente con tutte le sue contraddizioni e parlarne.

7 aprile 2024

6 febbraio 2024

La diga di Ridràcoli

Un percorso a tutto tondo tra natura, ingegneria e fruizione su una diga esistente fin dagli anni 80, ma progettata già dagli anni Settanta sbarra il fiume Bidente, un importante bacino idrografico per la zona di Forli, Cesena e Ravenna che nasce e si sviluppa nell’Appennino Tosco Romagnolo all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Parco di Campigna e Monte Falterona. Leggi

Researchers Uncover 2,000-Year-Old Maya Water Filtration System

29 maggio 2023

More than 2,000 years ago, the Maya built a complex water filtration system out of materials collected miles away. Now, reports Michelle Starr for Science Alert, researchers conducting excavations at the ancient city of Tikal in northern Guatemala have discovered traces of this millennia-old engineering marvel. As detailed in the journal Scientific Reports, the study’s authors found that the Maya built the Corriental reservoir filtration system as early as 2,185 years ago, not long after settlement of Tikal began around 300 B.C.

8 giugno 2022

Uno sguardo sul fiume Lambro del 1845

E’ interessante parlare di un breve testo che riguarda il Lambro scritto a metà Ottocento. L’autore è sconosciuto, anche se nel sito della storia di Villasanta il testo viene attribuito a Antonio Cavagna Sangiuliani conte di Gualdana (1843-1913)storico vogherese molto attivo nelle iniziative culturali.

Il Lambro nel 1845

L’autore del testo coglie l’occasione dell’attivazione del consorzio per utenti sul fiume Lambro dai laghi di Pusiano e Alserio fino al confine della Provincia di Milano oltre Melegnano, comprensorio attivato con dispaccio della Luogotenenza Imperial Regia Lombarda; delinea, con brevi note, il percorso del fiume dai monti della Valsassina ( ora sappiamo che nasce a Piano Rancio nel comune di Magreglio) fino all’immissione nel Po, evidenziandone alcuni punti come il ponte della Malpensata oppure a Mojana dove prende il nome di Lambrone, causa regimazione effettuata dagli Austriaci prima dello scarico nel lago di Pusiano. Continua

7 gennaio 2022

La Nebbia ed il Grande Fiume

Il 21 aprile del 1980 si ruppe l’oleodotto Genova- Lacchiarella e sversò nel Po una marea nera

di Cristina Arduini

25 settembre 2020

Oggi è stato diffuso dal World Health Organisation (WHO) un video che celebra il comportamento dell’Italia durante la pandemia e, anche se non sembra di primo acchito, quanto succede è collegato al riscaldamento globale. Mi piacerebbe che avessimo da domani lo stesso comportamento nei confronti dell’ambiente. Grazie Italia, avanti cosi!

maggio 2020

In effetti non è facile cercare tra le vecchie carte, soprattutto qualcosa che possa interessare adesso. Ebbene, come tutti sanno in Italia ci sono i maggiori consumatori di acque minerali al mondo. Abbiamo centinaia di etichette e di sorgenti da cui preleviamo acqua che la normativa nazionale ci consente di definire acque minerali con concentrazioni di minerali più o meno utili. Di fatto la utilizziamo come acqua potabile, convinti che quella che arriva dai rubinetti non sia salubre ed è una bufala che non si riesce a far riconoscere come tale.

Invece nel XIX secolo le acque minerali avevano il ruolo che loro compete, ossia la salvaguardia della salute ed un aiuto per i malanni. In un epoca in cui non esistevano i farmaci o tecnologie come ora, le cure “idropiniche” e “andare alle terme” era un valida alternativa. Solo per chi poteva permetterselo.

E le acque delle fonti di San Pellegrino erano famose e meta di viaggi e cure, tanto che nel 1892 venne scritto un libro che racconta cure e le gite consigliate in zona. Ne consiglio la lettura, anche degli “annunzi” che ci raccontano come facevano pubblicità allora.

aprile 2020

Piccole vedette muschiate e comunità sostenibili

Come scrive Renato Bruni nel suo terzo e bellissimo libro Mirabilia , si possono utilizzare anche i muschi per testare la qualità dell’aria e dell’acqua per quanto riguarda principalmente i metalli pesanti

Per non dimenticare le mirabili opere di ingegneria. Di quando Milano era “maestra”

In questo articolo attuale uscito su Servizi a reti si narra di vecchie storie milanesi inerenti i Navigli raccontate da Empio Malara,profondo conoscitore dei canali milanesi.

I ponti della Cerchia al tempo della Fossa Interna

Quando a Milano la Fossa interna era funzionante ed i barconi l’attraversavano con ogni tipo di mercanzia alimentari, pietre, legname, carta, etc.) in molti punti della città erano presenti numerosi ponti per consentire la continuità del traffico viario, ponti che nel tempo sono sempre più aumentati di numero per adeguarsi alle necessità di traffico sempre più sostenute (erano ben 23 prima della copertura avvenuta nel 1929).

Guido Rosti, appassionato studioso delle acque milanesi, ha scosso la polvere dei secoli dalla storia dei ponti che scavalcavano la fossa interna e la racconta in questa precisa ricostruzione.

Carta del 1573 di Antonio Lafrery

Carta del 1573 di Antonio Lafrery

22 febbraio 2022

La Gran Guglia, il Duomo e l’acqua

Una piccola storia sulle vicissitudini e i misteri lungo i secoli ed i loro strani rapporti

settembre 2019

Leonardo da Vinci e l’acqua in un legal comic

Un intrigante Leonardo che risolve (ovviamente) un omicidio

L’albero

Il conte Antonio Cavagna SanGiuliani di Gualdana della Zelata di Bereguardo, storico italiano, visse nell’Ottocento essenzialmente nel Vogherese e possedeva, nella sua biblioteca, circa centomila volumi, che, alla sua morte avvenuta nel 1913 venne integralmente acquistata dall’Università dell’Illinois, come scrive Lombardia Beni culturali sulla pagina dedicata.

Tra i volumi che possedeva in biblioteca erano catalogati i numeri della rivista mensile del Touring Club Italiano, un piccolo gioiello dove trovare informazioni sui pensieri e la proposte di viaggio di allora. Visto il tema del mio sito, che si occupa principalmente di acqua e dei suoi utilizzi vi propongo un articolo apparso sul numero di gennaio del 1909 che riguarda il rapporto dell’uomo con i boschi, e dei boschi con l’acqua, tema quanto mai attuale.

La più vecchia carta geologica del mondo

In tema con questo sito che si occupa principalmente di acque sotterranee, vi parlo oggi di un papiro che si trova nel Museo Egizio di Torino. Papiro reperito nell’Ottocento da viaggiatori italiani incuriositi ed affascinati dalle antichità dell’Antico Egitto in un’area ora conosciutissima come il villaggio degli operai che scavarono le tombe dei Faraoni del Nuovo Regno, Deir- el- Medina. Il papiro lungo tre metri e largo 80 cm è la più antica mappa geografica e mineraria conosciuta. Dopo numerose indagini si arrivò a stabilire la collocazione geografica e la mappa indicherebbe infatti la porzione di una decina di Km di lunghezza di una valle nel deserto denominata Wadi Hammamat.

Per approfondire su un sito di viaggi che riassume brevemente la storia: Terre Incognite

Il bosco ed il pascolo

Sfogliando ancora la rivista del Touring del 1909 si trova nel numero di giugno un altro articolo sul bosco, ma si parla anche dei pascoli, allora molto più importanti dei nostri tempi, in cui gli animali vengono nutriti in modi diversi.

Marzo 2019

Leonardo da Vinci e una gita a Vigevano

Ed oggi vi parlo di un “percorso d’acqua” che Leonardo, quello di cui quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte, su incarico del Duca di Milano, seguì ed adattò alle nuove esigenze dell’agricoltura. Percorse i dintorni di Vigevano tra il 1482 e il 1499 in lungo ed in largo, osservando e prendendo appunti e schizzi sul quadernetto che portava sempre attaccato alla cintura.

9 aprile 2024

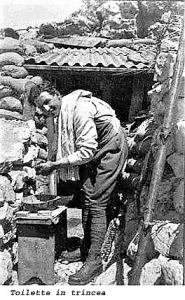

Gli acquedotti militari italiani durante la prima guerra mondiale

Come avveniva l’approvvigionamento idrico durante la Grande Guerra?

marzo 2014

Vedovelle, Nasoni, Toret ed insomma le fontanelle pubbliche

L’acquedotto porta l’acqua nelle case, ma un altro servizio svolto dagli acquedotti è la facoltà di poter bere ovunque in città acqua fresca e pulita. Fin dall’inizio ogni acquedotto ha messo a disposizione le fontanelle, che entrate a far parte del paesaggio urbano, sono stati anche “battezzate” con nomi diversi a seconda della città. E così abbiamo le vedovelle a Milano, a Roma i nasoni, ecc.

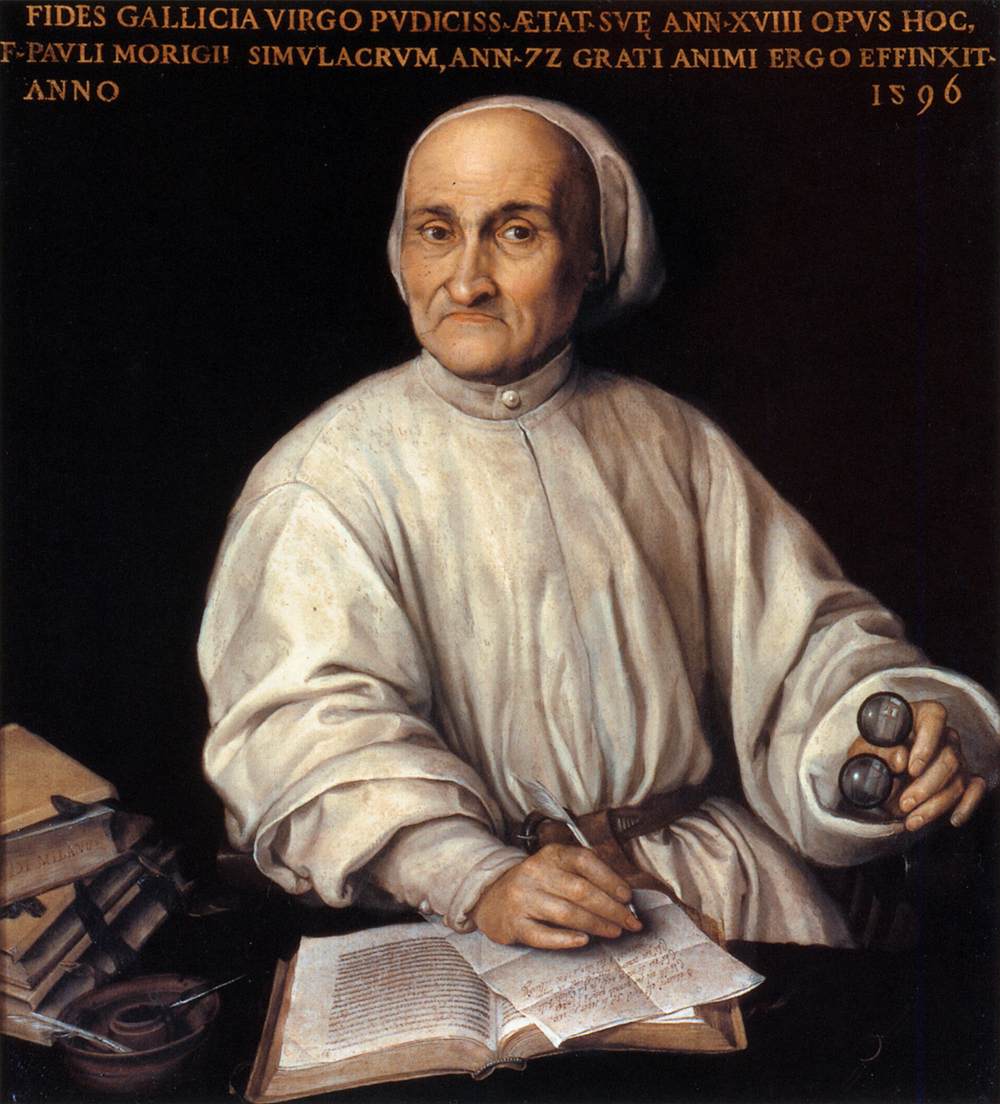

Le acque minerali secondo padre Ottavio Ferrario

Vissuto a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento dopo aver preso i voti nell’Ordine di San Giovanni di Dio, Padre Ferrario diresse, tra gli altri numerosissimi impegni, la farmacia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nell’ambito della chimica farmaceutica fece alcune importanti scoperte, ma qui vi offro due piccole storie che narrano di acque minerali. In un’epoca in cui non esistevano le medicine odierne e nemmeno si immaginavano i supercalcolatori che possono scovare molecole utili a combattere le malattie in poche settimane, la ricerca di una cura miracolosa era la prassi. Leggendo i due articoli traspare il suo rigoroso approccio scientifico allo studio delle proprietà delle acque minerali e la precisione delle analisi e reazioni chimiche per scoprire, con i mezzi dell’Ottocento, le reali proprietà terapeutiche.

Il primo studio, apparso sulla rivista del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere ( volume VII delle memorie, 1859) è una disamina delle varie tipologie di acque minerali classificandole in base alla geologia e la chimica.

Il secondo è un saggio analitico di un’acqua “purgativa” di una fonte vicina a Settala effettuato su invito del Conte di Settala. Settala è un comune nella parte est della Città Metropolitana di Milano e nei secoli passati era molto di ricca di fontanili o sorgenti. La effettiva collocazione geografica è complicata dal fatto che il bosco di San Michele citato nel saggio probabilmente non esiste più, ma le caratteristica fisico-chimiche verificate dal Ferrario sono le stesse dei fontanili tuttora esistenti.

L’acqua miracolosa del Santuario di Santa Maria del Fonte

Sicuramente non è famosa come l’acqua di Lourdes, dove arrivano milioni di persone, ma anche nei dintorni di Milano, ora però in provincia di Bergamo, abbiamo un’ acqua miracolosa. Come ci riporta Paolo Morigi, nella sua famosa “Historia e Origine della Famosa Fontana della Madonna di Caravaggio“, pubblicato nel 1635 dove racconta la storia dell’apparizione della Madonna ad una giovane donna il 26 maggio 1432. Nello stesso punto apparve una sorgente d’acqua che tuttora sgorga. Con una precisazione maniacale il gesuita Morigi ci racconta la cronistoria dell’apparizione, i dubbi della donna, la gente che le crede, l’incontro con il Duca di Milano e soprattutto un elenco di numerose pagine di tutti i miracoli attribuiti con i nomi e le storie delle persone toccate da questa fortuna.